※本記事にはプロモーションが含まれています。

ブルーライトとは?その正体を知ろう

私たちが毎日見ているスマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられている「ブルーライト」。名前は聞いたことがあっても、実際にはどんな光なのか、どんな特徴を持っているのかを正確に理解している人は少ないかもしれません。

ブルーライトとは、可視光線(人の目で見える光)の中でも特に波長が短く、強いエネルギーを持つ光のことを指します。波長の範囲で言えばおおよそ380〜500ナノメートルに該当し、青白く見えるのが特徴です。この光は太陽光にも含まれており、日中の自然光の中に存在するごく一般的な光です。

つまり、ブルーライトは「人工的な光」というよりも、「自然にも存在する光」であるという点を押さえておく必要があります。問題は、現代の生活ではパソコンやスマートフォンなどのディスプレイを長時間見る機会が増え、結果的に“過剰に浴びる”状態になりやすいということです。

ブルーライトを発する主な光源

ブルーライトは特定のデバイスだけから出ているわけではありません。代表的な発光源には以下のようなものがあります。

- スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイ

- パソコンやテレビのモニター

- LED照明(特に白色LED)

- 太陽光(自然光)

特にLED照明は、省エネルギー性や長寿命という利点から広く普及していますが、その発光構造の中にブルーライトが多く含まれるのが特徴です。つまり、私たちは日常生活の中で、意識しなくても多くのブルーライトを浴びているということになります。

ブルーライトが注目されるようになった背景

ブルーライトという言葉が注目されるようになったのは、スマートフォンやタブレットが一般化した2010年代以降のことです。それ以前は、パソコンの長時間使用による「疲れ目」や「ドライアイ」などが問題視されていましたが、液晶ディスプレイの進化とともに、より具体的な光の性質として「ブルーライト」に焦点が当たるようになりました。

加えて、夜間にブルーライトを多く浴びることで、睡眠リズムに影響が出るという研究結果も話題となり、多くの人が「寝る前のスマホ使用は良くない」と意識するようになったのです。これにより、ブルーライトカットメガネやナイトモードといった対策が次々と登場し、私たちの生活の中で一般的なキーワードとなりました。

ブルーライトが私たちの体に与える影響

ブルーライトは、単なる「青い光」ではなく、私たちの体や生活リズムに少なからず影響を与える可能性があります。ただし、誤解されがちなのは「ブルーライト=悪いもの」という単純な構図ではないということです。実際には、適度なブルーライトは人間にとって必要な側面もあります。

ブルーライトと睡眠リズムの関係

私たちの体には「サーカディアンリズム」と呼ばれる概日リズムがあり、これは24時間周期で体内時計を調整する仕組みのことです。ブルーライトはこのリズムに大きく関係しています。

朝や日中にブルーライトを浴びると、脳が「今は昼間だ」と認識し、覚醒を促すホルモン(コルチゾールなど)が分泌されやすくなります。その結果、集中力が高まり、活動的な状態を維持しやすくなります。これは自然光に含まれるブルーライトが持つ良い側面です。

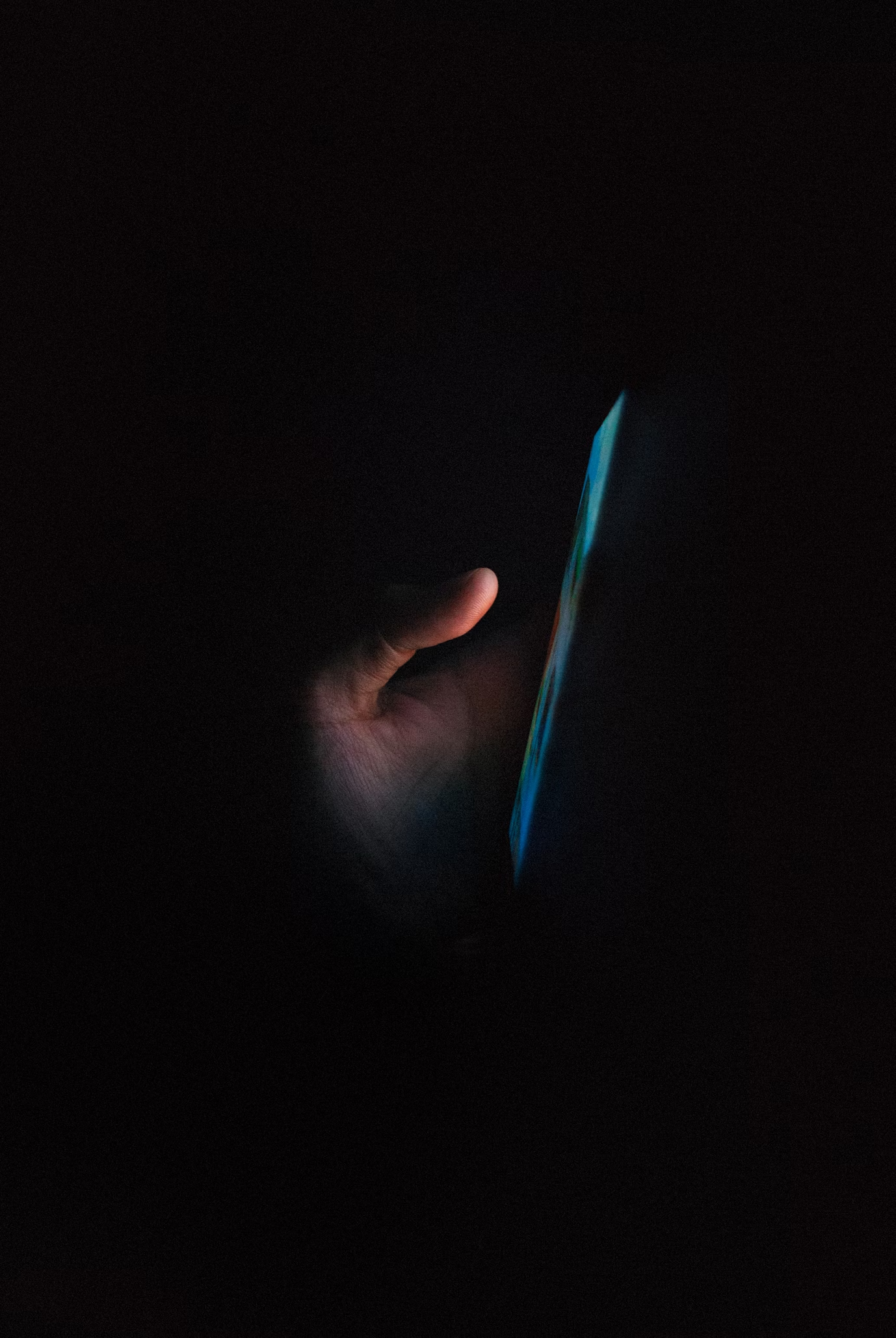

一方で、夜間にスマートフォンやPCの画面から強いブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠を誘うホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられてしまうことがあります。これにより、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下することがあると考えられています。

そのため、夜遅くまでスマホを見続ける習慣がある人は、できるだけブルーライトを抑える設定(ナイトモードやブルーライトカット機能)を活用することが推奨されます。

ブルーライトと目の疲れの関係

長時間のディスプレイ作業によって「目がしょぼしょぼする」「焦点が合いにくい」といった感覚を覚える人も多いでしょう。こうした現象には、ブルーライトの特性が関係していると考えられています。

ブルーライトは波長が短いため、他の光よりも散乱しやすく、網膜上でピントを合わせにくいという特徴を持ちます。そのため、ディスプレイを見続けることで、目の筋肉が常に微妙な調整を強いられ、結果として「目の疲労感」につながる場合があります。

ただし、ブルーライトが直接的に目の健康を損なうという明確な医学的根拠は、現時点では限定的です。むしろ、疲れの多くは長時間の作業姿勢や瞬きの減少、乾燥した環境など、複合的な要因によって起こるとされています。そのため、「ブルーライトだけが原因」と決めつけず、休憩や環境調整もあわせて行うことが大切です。

日中のブルーライトは「味方」にもなる

ネガティブな印象を持たれがちなブルーライトですが、昼間の活動時間帯においては、私たちの心身を整えるうえで重要な役割を果たしています。太陽光に含まれるブルーライトは、体内時計のリセットを助け、眠気を抑える効果があるといわれています。

特に朝の時間帯に自然光を浴びることは、1日のリズムを整えるために有効です。これは「朝日を浴びると目が覚める」といわれる感覚的なものだけでなく、生理学的にも意味のある行動です。つまり、ブルーライトは「悪者」ではなく、時間帯と量を意識してうまく付き合うことが大切なのです。

ブルーライト対策と日常生活での工夫

ブルーライトを完全に避けることは、現代社会ではほぼ不可能です。私たちは仕事や学習、娯楽など、さまざまな場面でディスプレイを活用しているため、むしろ「上手にコントロールする」ことが現実的な対策となります。ここでは、無理なく実践できるブルーライト対策を紹介します。

1. ディスプレイ設定を見直す

最も手軽にできるのが、スマートフォンやパソコンの「表示設定」を調整することです。最近のデバイスには、ブルーライトを軽減するための機能が標準搭載されています。

- ナイトモード/ブルーライトカットモード:画面の色温度を暖色系(黄色やオレンジ寄り)に変えることで、ブルーライトの発出量を抑えます。

- 輝度の調整:明るすぎる画面は、ブルーライトの影響だけでなく目の疲れを助長します。周囲の明るさに合わせて、適度に明るさを下げましょう。

- 画面との距離:顔を近づけすぎず、40cm〜50cm程度の距離を保つことで、目への負担を減らすことができます。

これらは設定を変えるだけで即実行できるので、仕事や学習の合間にも取り入れやすい方法です。

2. ブルーライトカットメガネを活用する

長時間ディスプレイ作業をする人にとっては、ブルーライトカットメガネも有効なサポートアイテムです。レンズにブルーライトを軽減するコーティングが施されており、光の刺激を和らげる効果が期待できます。

ただし、メガネを使うことで劇的に変化があるわけではなく、「目の疲れを感じにくくする」「長時間の作業を少し快適にする」といった補助的な位置づけで考えるとよいでしょう。最近では透明レンズタイプも増えており、ビジネスシーンでも自然に使用できます。

3. 使用時間と環境を整える

ブルーライト対策で最も重要なのは、「使い方」そのものを見直すことです。例えば、以下のような習慣を意識するだけでも、目の負担を軽減できます。

- 20-20-20ルール:20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見ることで、ピント調整の筋肉を休ませる。

- 部屋の明るさを均一に:暗い部屋で明るい画面を見ると、目が疲れやすくなります。部屋全体を適度に照らしましょう。

- 就寝前はデジタルデトックス:寝る30分〜1時間前はスマホを見ないようにし、脳をリラックスさせる時間を設ける。

これらの習慣はブルーライトだけでなく、眼精疲労全般の予防にもつながります。特に「夜のスマホ時間」を短くすることは、睡眠の質を保つうえで効果的です。

4. 朝の光を味方につける

ブルーライトを完全に避けるのではなく、「浴びるタイミング」を意識することも大切です。朝、起きたらまずカーテンを開けて自然光を取り入れましょう。これにより体内時計がリセットされ、日中の集中力を高めることができます。

逆に、夜は暖色系の照明に切り替えることで、体を自然に「休むモード」に導けます。照明の色温度を調整できるLED電球を使うと、生活リズムに合わせた光環境をつくりやすくなります。

5. デジタル機器との付き合い方を見直す

テクノロジーは私たちの生活を便利にしてくれますが、その一方で、使い方次第ではストレスや疲労の原因にもなります。ブルーライト対策は、単に「光を防ぐこと」ではなく、「デジタルとの距離を見直す」ことでもあります。

仕事や勉強の合間に意識的に画面から離れる、休日は自然の中で過ごすなど、バランスを取る工夫をしてみましょう。デジタルデバイスを使う時間を上手に管理することが、ブルーライトとの最も健全な付き合い方といえます。

まとめ|ブルーライトは「敵」ではなく「使い方次第の光」

ブルーライトは、目や睡眠リズムに影響を与える可能性がある一方で、昼間の覚醒を助けるなど、私たちの生活に必要な光でもあります。重要なのは、避けることではなく「いつ」「どれくらい」浴びるかを意識することです。

ナイトモードや照明の調整、デジタルデトックスなど、日常に取り入れやすい工夫を少しずつ積み重ねることで、快適なデジタルライフを送ることができます。ブルーライトと上手に付き合いながら、健康的でバランスの取れた毎日を目指しましょう。